RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入率がどの程度進んでいるか、ご存知ですか?本記事では、2022年に実施された調査データを基に、RPAの導入状況について詳しく解説します。さらに、「どのような業務に活用されているのか」「導入が進まない理由は何か」といった点についても掘り下げ、RPA推進担当者の皆様に役立つ情報をお届けします。

PA導入率の現状

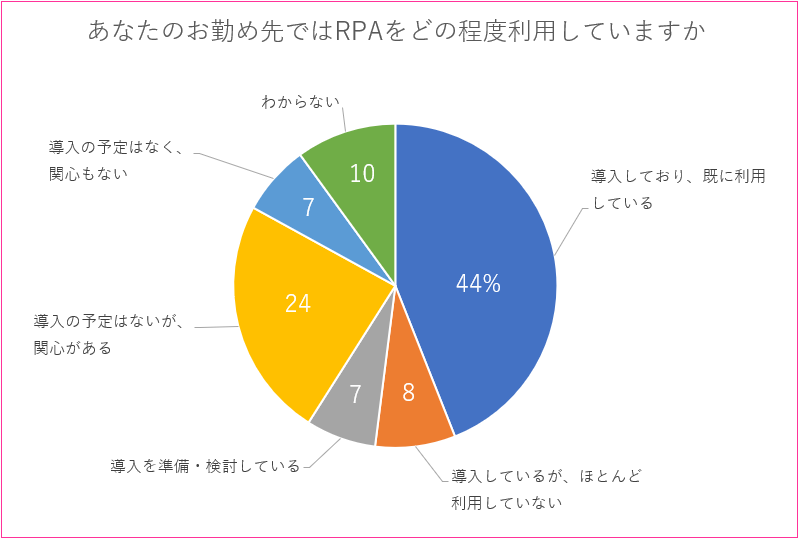

2022年の日経コンピュータの調査によると、RPAの導入率は以下のような結果が得られました。(図1)。

日経コンピュータ読者のうち3000人に電子メールで回答を依頼し、119人の有効回答を集計。調査期間は2022年3月30日~2022年4月18日。

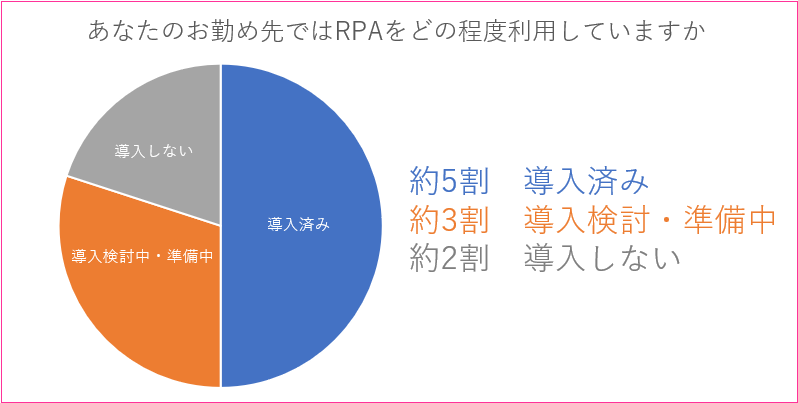

項目数が多いので、おおざっぱにまとめたのが図2です。

- 導入済み:約50%

- 導入検討中または準備中:30%

- 導入予定なし:20%

これにより、全体の約8割の企業がRPAの活用を視野に入れていることがわかります。このデータは、日本企業がRPAに高い関心を寄せていることを示しています。

RPA導入企業の利用方法

RPAを導入済みの企業では、主に以下のような業務に活用されています。

- 大量のデータ入力やチェック作業

- 反復的で時間がかかる作業の効率化。

- 日次リポート作成

- 従来はリソース不足で対応できなかった作業を自動化。

- システム間のデータ連携

- 異なる業務システム間のデータ統合や転送の効率化。

特に、大量のデータ入力やチェック作業はダントツで利用頻度が高く、RPAを活用することで大幅な効率化を実現している企業が多く見られます。

RPAに適している業務については、次の記事でまとめているから参考にしてください。

図2を見ると、約2割は導入に否定的のようです。その理由をみてみましょう。

RPAを導入しない理由

RPAを導入しない理由についても、日経コンピュータの記事内に書かれていたので、2つの要素にまとめてみました。

1. 費用対効果が不透明

初期投資や運用コストが高いと感じられることが多く、どの程度のコスト削減や効率化が実現するかを明確にイメージできないからという意見です。

2. 管理できない可能性があるから

導入後の運用・保守にかかる人員や体制が不足しており、結果として管理業務が煩雑化するリスクを懸念しています。

RPA開発に失敗する理由については、次の記事で詳しく解説しているので、合わせてお読みください。

まとめ

RPAの導入率は年々高まり、多くの企業が自動化を進めています。この記事で紹介した調査結果や事例を参考に、自社でのRPA活用を検討してみてはいかがでしょうか。