RPAを会社で導入するんだけど、RPAとは何かを簡単に知りたい。

なにができて、なにがうれしいの?

といった疑問に答えます。

RPAとは?簡単に解説【初心者向け】

RPAとは何なのか、RPAには何ができて、導入すると何がうれしいの?という基本的なことが、初心者向にも簡単にわかります。

- RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略

- パソコン作業はパソコン自身にさせよう

- 他になにができる?

- なぜ、今、RPAなのか?

- RPA導入のメリットは?注意点は?

- 他社はどれくらい導入してるんだろ?

- おすすめのRPAツールは?

記事を書いている僕は、RPA関連の書籍を5冊出版しているRPAの専門家です。7年以上、複数の会社でRPAの導入・開発・運用に携わっています。

僕は7年以上、RPAに関わっていますが、控えめにいっても、

RPAは超有用です。

RPAのメリットについては、この記事でわかってもらえると思います。

と、同時に、注意点も読んでくださいね。

RPAが「使えない」とか、「デメリットがある」とか、、聞くこともあるかもしれませんが、注意点をよく理解せずに、思い込みで使っているからです。

しっかり、注意点を認識し、長所を活かすことで、RPAは必ず強力なサポーターになってくれます。そのことが伝わることを願って、この記事を書きます。

それではどうぞ!

RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略

まず、RPAという言葉の解説から始めます。

RPAとは、

ロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation)の頭文字を取って略したものです。

日本語で言うと、

これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化するものです。(参考:総務省「RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)」)

なんとなく、わかりましたね。

もう少し、詳しく解説していきます。

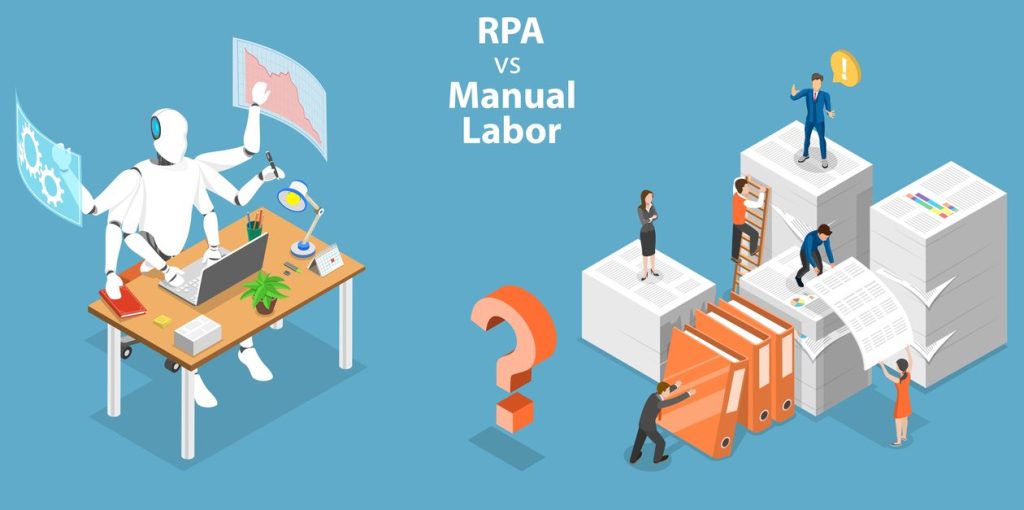

パソコン作業はパソコン自身にさせよう

「パソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化するもの」という定義を、

もっと簡単にいうと、

パソコンにできる作業は、パソコン自身に自動的にさせればいい、ということです。

そうすれば、人は新しいことを企画したり、情報を分析したりすることに集中できるようになる、わけです。

うん、なんとなくわかるけど、なんか当たり前のことじゃない?

そう!当たり前と思うでしょ?

でも、今までパソコン自身にできることも、人がやってきたという現実があるんですよね。

自動化できる業務の例

たとえば、下記のような業務があるとします。

Webシステムから日付を指定して売上データをダウンロードしてきて保存する

実際、どの会社でも、よくありますよね?

では、この業務を細かく分解していくと、

- ブラウザーを起動する

- Webシステムを開く

- Webシステムにログインする

- メニューから「売上情報」をクリックする

- 昨日の日付を入力する

- ダウンロードボタンを押す

- 保存ダイアログが開くので、保存場所を選ぶ

- ファイル名を変更する

- 保存ボタンを押す

といった操作になります。結構、操作手順は多いですね。

でも、まぁ、5分くらいの作業なんで、

事務職の人がやってるよ。

そうだよね。

でも、これを自動的にRPAがやってくれたら、

その5分がなくなると思いませんか?

RPAが自動的にやってくれたら……

事務職の人も、別の仕事をすることができる。しかも、出社前にRPAがやってくれたら、出社後すぐに売上データを見ることができますよね。

それなら、たしかに、うれしいかも。

自動化の範囲を拡大

それでは、ここから、

もう少し、発想を広げてみましょう!

前出の業務でダウンロードした売上データ、そのままじゃ見にくいですよね。

こんな要望、ありませんか?

- 営業所別や品目別に集計したい

- 昨年対比や予算対比も見たい

- 罫線や背景色を付けて、よりわかりやすい表にしてほしい

そして、最終的に

- Excel形式の表を、メールに添付して送ってほしい

そしたら、出社前にも見れるし、出張中とかでも、スマートフォンで確認できるますからね。

もちろん、そこまで、全部、RPAで自動化できるよ!

そうか。

それはスゴイね!!

他になにができる?

「RPAで何ができるか?」っていうイメージが、だんだん、できてきたんじゃないでしょうか。

でも、まだ1つの例を挙げただけです。

じゃ、他にはどんなことができるの?

具体的には、

- デスクトップ作業を効率化できる

- Excel業務を効率化できる

- PDF業務を効率化できる

- Webサイトを使った業務を効率化できる

- メールを使う業務を効率化できる

などなど、たくさんあります。

でも、なんでもかんでも、RPA化すればいいわけじゃありません。

「RPAの得意な分野」のがあります。以下を読んだら、発想が湧くかも。

- 手順が決まっていて、変更が少ない業務

- 人の判断が入らずに進められる業務

- 同じ操作を大量に繰り返す業務

RPAの得意分野については、次の記事で詳しく解説しているから、お読みください。

なぜ、今、RPAなのか?

ここまで、読まれた方は、こんな疑問を持ちませんか?

ほうほう、そんなにRPAが便利なら、昔からRPA的なことが流行ってても、よかったんじゃない?なんで、今なのよ?

そうですよね。

もちろん、RPA的なものは昔から技術としてはありました。パソコンそのものが、そもそも、自動化の道具ですし。

でも、最近になって、注目されたのは、理由があります。

- 人員不足

- 働き方改革

- システムの乱立

- 属人化問題

- 製造業の成功

それぞれの詳細については、以下の記事で解説しています。

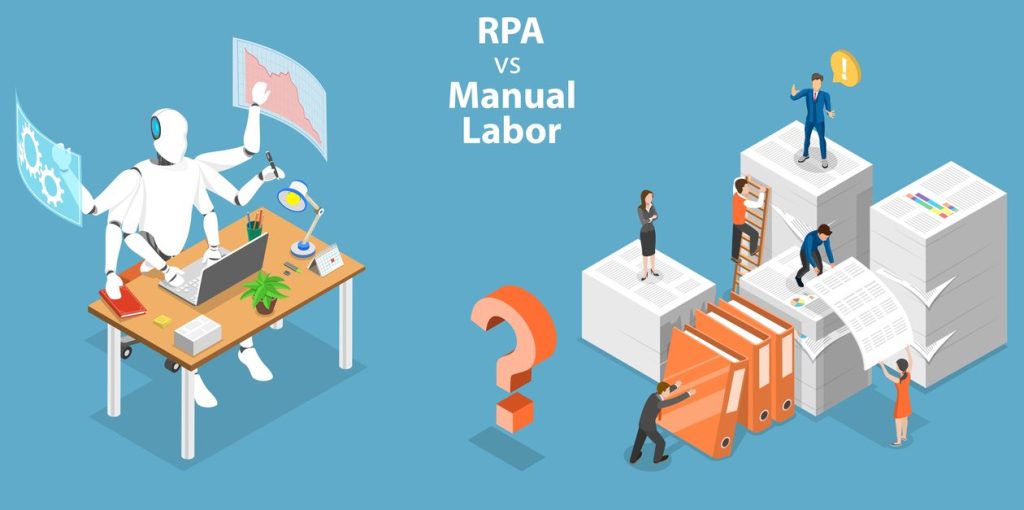

RPA導入のメリットは?注意点は?

RPAを導入したら、便利そうってことはわかってきたけど、RPAを入れるメリットをもっと教えて。それに、便利そうだけど、落とし穴があるんじゃないの?

「RPAを入れる理由はわかってきたけど、メリットをもっと知りたい」ということですね。

RPA導入のメリット

メリットは、「最近になって、RPAが注目された理由」を解決して、さらにプラスの効果が得られることです。下記の通り。

- 人員不足に対応できる

- 企業成長の原動力となる

- 属人化問題を解決する

詳しくは、次の記事にまとめてあります。

RPA導入の注意点

RPAのメリットはわかった、でも、「落とし穴があるんじゃないの?」と心配していますね。

たとえば、超高価とか、エンジニアを雇うのが高額とか、ですか?

RPAは高くない!

価格は、どのRPAツールを導入するかによりますが、他のITツールに比べて超高価、ということはありません。

最小のライセンスだと数万円/月から、というツールが多いですね。

RPAは難しくない!

技術的にも難しくないので、スペシャルなエンジニアが必要ということもないです。

RPAは、昔からある自動化技術の集大成って感じです。また、「ローコード」といって、プログラミング言語を書かなくても動くように、工夫されているので、社内の実務者を使って内製化できる、というレベルです。

RPAは難しくない、ただしレベルによる

でも、これは、社内の人のレベルによりますよ。いくら、技術的に難しくないといっても、「Excelも使えない」というレベルでは、キビシイ……。

重要なので、あえて最初に言っておきますが、

プログラミング言語は使わないけど、プログラミングの基本は知らないと作れません!「誰でも簡単に作れる」というのは、言い過ぎだと思います。

プログラミング言語を駆使して、システム開発してきたエンジニアから見ると、「めっちゃ、簡単やん!」という話です。

エンジニアを雇えるなら、それが一番いいと思います。

僕みたいな、外部のフリーランスもたくさんいますし!

それより、問題なのは運用や統制の問題です。

- 統制がとれなくなる

- 逆に属人化する

- 運用できず混乱する

他社はどれくらい導入してるんだろ?

RPAにメリットが多いとはいえ、注意して使わないと落とし穴があることがわかったと思います。

でもさ、他社はどれくらい導入してるんだろ?

それ、気になりますよね。

2022年前期では、約5割ってところです。次の記事で詳細を解説しています。

RPAの利用方法とか参考になります。ついでにRPAを導入しないってとこもあるから、こちらもお読みください。これは、「RPA導入のメリットと注意点」で解説した注意点とほぼ同じ話です。

おすすめのRPAツールは?

ま、使ってみることは決まっているから、

どのRPAツールを使えばいいか教えて。

僕がおすすめするとすると、有名なRPAツールですね。

- UiPath(UiPath社)

- Power Automate(Microsoft社)

- WinActor(NTT-AT社)

なぜなら、

- 人気があって、身に付ければ多くの会社で使える(転職しても使える)

- 大企業なので安心

- 使いやすい

- 性能も優れている

から。

UiPathは、無料で使ってみることができます。

>>UiPathとは【5つの特徴を解説】

Power Automateは、デスクトップRPA機能は無料で使えます(Win10/11限定)。

>>Power Automate Desktopとは?【5分でわかる】

無料で使ってみることができる、おすすめのRPAツールは、こちらの記事を読んでください。UiPath、Power Automate for desktopも解説しています。

UiPath、Power Automate for desktopの比較もしてるから、参考になるかも。